超导探测器 “开挂”!中红外光谱突破超低光检测极限

在生物医药实验室里,科研人员常常面临一个棘手的难题:许多生物样本对红外光极为敏感,高强度照射会导致蛋白质构象改变、DNA链断裂,而传统光谱仪在低光条件下又会被噪声淹没,无法捕捉到分子的真实“指纹”。

最近,中国科学院上海微系统与信息技术研究所的SNSPD研究小组用“超导探测器+量子关联”的组合拳打破了这个僵局。这款全新的中红外光谱平台,凭借超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的超高灵敏度,搭配量子关联的噪声筛选能力,实现了超低光环境下的精准检测,让生物样本“无损伤”光谱分析成为现实。

一、传统红外光谱的痛点:探测器拖了后腿

中红外光谱(2.5-25 微米)是解析分子结构的 “火眼金睛”—— 从化学成分鉴定、环境污染物追踪,到生物医药领域的疾病诊断,它都能通过捕捉分子振动的独特 “指纹” 输出精准数据。目前实验室的主流工具傅里叶变换红外光谱仪(FTIR),虽以宽光谱覆盖、高分辨率稳居行业标杆地位,但其 “探测器” 这一核心部件仍面临瓶颈。

传统 FTIR 采用的氘化三甘氨酸硫酸盐(DTGS)或碲镉汞(HgCdTe)探测器,有个主要局限:低光子通量下灵敏度会显著下降。更棘手的是,中红外波段的室温黑体辐射强度,比可见光 / 近红外波段高出 1010-1015倍,海量背景噪声会直接 “淹没” 微弱的分子信号,让光谱图变得一片模糊。

这就形成了无解的 “两难困境”:想要清晰信号,就得提高光照强度,但光敏样本根本扛不住 —— 几毫瓦每平方厘米的红外辐射,就可能破坏水分子氢键网络、改变酶活性,导致检测结果失真;可一旦降低光照强度,信号又会被噪声吞噬,连有效分析都无法完成。

为突破瓶颈,科研人员试过不少创新方案:非线性干涉光谱(NIS)用关联光子间接探测,双梳光谱(DCS)靠光学频率梳提分辨率,频率上转换技术把中红外光子转成可见光或近红外检测…… 但这些技术要么干涉可见度低、受相位噪声影响大,要么需要强泵浦场和复杂的光学系统,“低光下信噪比差” 的核心痛点呼唤着探测技术的新范式与根本性突破——超导探测器的出现有望打破这一僵局。

二、超导+量子:1+1>2的协同革命

面对传统技术的僵局,中国科学院上海微系统与信息技术研究所团队另辟蹊径,将超导纳米线单光子探测(SNSPD)与量子关联两大前沿技术创新融合,打造出全新的中红外光谱检测平台 —— 前者是 “超级捕光手”,后者是 “精准降噪器”,二者配合打破了低光检测的瓶颈。

图1 实验装置

1. 超导探测器(SNSPD):中红外波段的 “灵敏度天花板”

作为近年探测领域的 “明星技术”,SNSPD 在可见光与近红外波段的性能堪称顶尖:系统探测效率接近 100%,计数率超 5GHz,暗计数低于 0.1 次 / 秒,时间抖动小于 10 皮秒,各项指标远超传统探测器。随着超导材料与结构设计的突破,SNSPD 的 “能力圈” 成功延伸至中红外波段。本次研究中,团队采用此前研发的 γ-Nb4N3基中红外 SNSPD,在 2.95 微米波长实现32.5%的器件探测效率(包括光吸收效率和本征探测效率),为捕捉微弱分子信号筑牢了基础。

更关键的是,团队为中红外 SNSPD 定制了 “专属降噪装备”—— 中心波长 3460 纳米、带宽 140 纳米的低温带通滤波器。这一设计既能精准抑制室温黑体辐射(中红外 SNSPD 的主要噪声源),又能聚焦目标检测波段,且滤波器可按需更换,大幅提升了设备适用性。

2. 量子关联:给光子 “配对”,实现噪声 “精准筛选”

中红外波段的背景噪声极强,即便 SNSPD 也难免受干扰。这时,量子关联技术就成了 “降噪神器”,与超导探测器形成完美互补。团队利用PPLN晶体,通过 “自发参量下转换” 生成一对 “心有灵犀” 的关联光子对:一个进入中红外波段(信号光子),穿过样本时携带分子振动信息;另一个留在近红外波段(闲频光子),作为 “参照物” 用于信号筛选和波长选择。

由于关联光子对具备精确的时间与光谱关联性,研究人员通过 “符合计数” 技术 —— 用时间标记器记录两个光子的到达时间差,只统计同时抵达的光子对 —— 就能像 “筛选特定频率的对讲机信号” 一样,从海量背景噪声中精准提取出携带样本信息的信号光子,从而摆脱黑体辐射的干扰。

三、实验验证:312 倍信噪比跃升,超导探测器用数据说话

为检验 “量子+超导” 系统的实战能力,团队搭建了完整实验装置 —— 泵浦激光经 PPLN 晶体生成关联光子对后,由双色镜分离为两路:中红外光子穿过样本被中红外 SNSPD 捕获,近红外光子经单色仪筛选后由近红外 SNSPD 探测,再通过时间标记器记录光子到达时间差、进行符合计数,最终重建样本吸收光谱。

1. 核心性能:超低光下的 “超灵敏表现”

通过调节 PPLN 晶体温度(20℃-100℃),系统实现了3350-3540纳米的光谱覆盖,在 3.4 微米波长处的分辨率达 3.7 cm-1。最关键的突破在于 “超低光照射”—— 整个系统的照射光子通量仅 4.4×106光子/秒(相当于250飞瓦光功率),远低于传统光谱仪,从根本上避免了光敏样本的光损伤。

信噪比的提升更堪称 “飞跃”:与传统单通道中红外检测相比,低泵浦功率下,计数信噪比直接提升312倍;即便在较高泵浦功率下,也能实现32倍提升。这种效果好比在嘈杂菜市场里清晰听见对面人的耳语,正是超导探测器的超高灵敏度与量子关联的精准降噪共同作用的结果。

2. 样本测试:与传统 FTIR 高度吻合,可靠性拉满

为验证实用性,团队对 38 微米厚的聚苯乙烯(PS)薄膜、10 微米厚的聚乙烯(PE)薄膜展开检测。结果显示,系统精准捕捉到两种聚合物中 CH₂基团的特征吸收峰:PS 在 3400-3450 纳米波段,PE 在 3500-3525 纳米波段,峰的位置与形状和传统 FTIR 光谱(4 cm-1分辨率)高度吻合。

图2 光谱测量结果

这不仅证明了系统的准确性,更凸显了超导探测器的可靠性 —— 即便在超低光环境下,它仍能稳稳抓住分子的微弱振动信号,为蛋白质、DNA 等光敏生物样本,以及各类敏感化学材料的 “无损伤精准分析”,提供了实打实的技术保障。

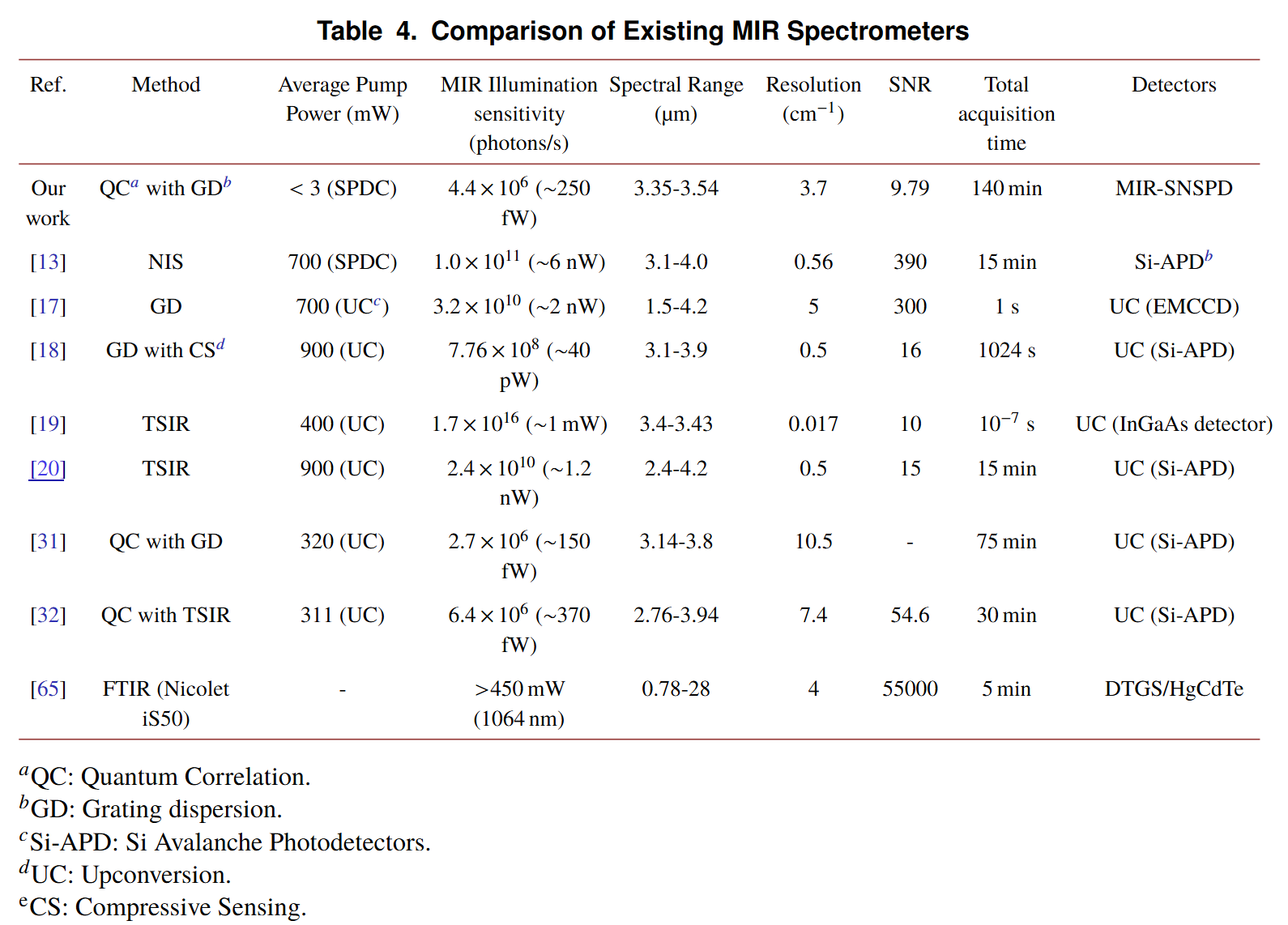

表1 现有中红外光谱仪的性能对比

四、未来优化:让超导探测器更“好用”

尽管目前系统已经表现出色,团队仍规划了四大优化方向,进一步释放超导探测器的潜力:

1. 扩展光谱范围:通过调整PPLN晶体的极化周期,或采用新型非线性材料,将光谱覆盖从当前的190纳米带宽扩展到2-8微米,满足更多领域的检测需求。

2. 抑制暗计数:针对中红外SNSPD的暗计数来源(外部环境热辐射、室温光纤的本征热发射),计划采用低温冷却耦合组件,或全低温自由空间光学耦合架构,将暗计数控制在104次/秒以下,使信噪比再提升两个数量级。

3. 提升检测效率:集成光子数分辨SNSPD,过滤掉多光子事件,减少偶然符合计数,提高符合计数率和关联保真度,从而缩短检测时间,让系统更适合实时监测场景。

4. 革新扫描方式:用色散傅里叶变换技术替代传统的机械光栅扫描,通过波长-时间映射实现快速光谱获取,大幅缩短数据采集时间。

五、结语:量子技术赋能,重新定义光谱检测极限

从传统中红外光谱“低光无信号、强光伤样本”的两难困境,到量子关联技术的破局,这项研究不仅彰显了量子与超导探测融合的巨大潜力,更给低光、光敏样本的光谱分析开辟了全新路径。

传统技术在灵敏度与样本保护间的矛盾,被量子关联的“精准筛噪”与超导探测器的“超高灵敏”彻底化解——312倍信噪比提升、4.4×106光子/秒的超低照射强度,再加上与传统FTIR高度吻合的检测结果,硬核数据直接印证了技术的可靠与先进。

随着技术持续优化,这款量子关联中红外光谱平台有望成为生物医药、环境科学、材料工程等领域的“标配工具”,让更多光敏样本的无损伤检测从理想照进现实,推动相关学科研究迈入新阶段。而作为变革“核心引擎”的超导探测器,也将与量子技术深度融合,不断刷新光谱检测的极限,未来势必在更多领域释放能量。

论文第一作者为上海微系统所博士生郑晓晴,通讯作者为上海微系统所尤立星与周慧研究员。

- 上一条:赋同量子:从实验室到产业化的量子探索

- 下一条:吸附制冷机:SNSPD的“低温贵人”